Petrolio lucano. Storia di ordinaria follia?

La morte dell’ingegner Gianluca Griffa e i problemi di produzione dell’Eni in Basilicata

Problemi volutamente ignorati?

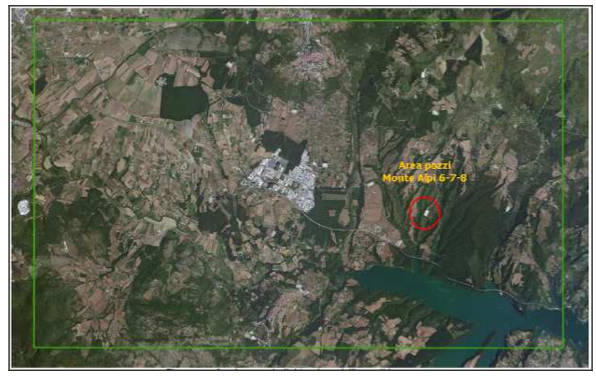

Mentre l’ingegnere muore, il COVA è servito da 33 pozzi produttivi, 30 collegati attraverso montagne e colline che per questo presentano problemi. Lo dice lo studio del marzo 2013 che rivolge l’attenzione ai pozzi e alle condotte di Monte Alpi 6, 7, e 8 e a due punti intermedi (Sezionamento 1 e Sezionamento 2, foto1),

prima che il petrolio raggiunga il COVA. Monte Alpi 6, 7, e 8 hanno problemi. Bisogna migliorare la produttività e abbattere il quantitativo d’acqua tirato su assieme al greggio sparando solventi in pozzi e condotte. Nello studio si legge che c’è una grande instabilità prima della pulizia con i solventi, e una “maggior dispersione nei punti”. I dati mostrano che immediatamente prima di solventizzare i pozzi c’è una condizione di instabilità, con un “flusso d’acqua che spesso supera quello di petrolio”. Nel 2014, a poca distanza da questi pozzi Monte Alpi, l’Associazione Cova Contro ha riscontrato strane scie rosse e oleose, pesci morti, e prelevato acque scure che in analisi hanno mostrato contaminazione da ferro manganese e idrocarburi. Secondo lo studio del 2013 se non si solventizzano pozzi e condotte, nel tempo si torna all’instabilità produttiva. Dicono che due settimane dopo la solventizzazione il tasso medio del flusso di petrolio da Monte Alpi 8 verso il COVA è ancora 3 chili al secondo, e la “dispersione dei punti è ancora bassa, con un flusso relativamente stabile”.

Pozzi tubi e flussi

Dopo 70 giorni però, il diametro interno della condotta che da Monte Alpi 8 porta il greggio al COVA si restringe del 65% rispetto al diametro originario. A causare il restringimento è la formazione di “sludge”, che ostruisce le condotte. Lo sludge è un’emulsione densa e viscosa fatta di petrolio acqua sedimenti e residui che si formano a causa dell’incompatibilità di alcuni tipi di greggio e i forti acidi inorganici usati nei trattamenti dei pozzi. Stando alla Shlumberger l’uso di certi additivi come surfattanti, o la presenza di “ferro disciolto” può promuovere la formazione di sludge, specialmente se nel greggio sono presenti asfalteni, ed è proprio il caso del petrolio lucano. Nel ’99 SPE, ENI Agip Div., Baker Oil Tool, e Schlumberger, avevano affrontato il problema dell’acidificazione dei fori trivellati dei pozzi orizzontali, descrivendo la Val D’Agri come una riserva carbonica unica, considerate le aree di Tempa Rossa, Costa Molina, Monte Alpi,Cerro Falcone e Monte Enoc, con una media di 600 metri di colonna d’olio insaturo, leggero e pesante, che può arrivare sino a 1.000, in un’area che a 2.960 metri sotto il livello del mare vedeva il fondo della riserva “delimitato da un acquifero”.

Il fango acido che si conosce dal 2004

Il punto è che dal gennaio 2004 uno studio a firma Halliburton questa volta, che in Val D’Agri per ENI e SHELL lavora alle acidificazioni dei pozzi, esaminava 5 campioni di greggio dal mondo, tra cui proprio Monte Enoc e Monte Alpi. Lo studio proponeva un modello descrittivo del trasporto di HCl (usato per acidificare ndr) e HFeCl4, dalla fase acquosa alla fase oliosa con susseguente “formazione di sludge”. Quel famoso fango che intasa tutto. Si descrivevano certi composti inclini a formare aggregati che facilitano il trasporto di acido al greggio, e come la formazione in aggregati più grandi generava “sludge acido”. Sperimentalmente veniva confermato che sotto certe condizioni il modello era in grado di predire l’ammontare di questo sludge acido formatosi proporzionalmente all’attività acida svolta, o la funzione acida dell’idrogeno nella fase acquosa. Si scriveva che “in forti formulazioni di acido cloridrico contenenti Fe3+, l’acido HFeCl4 è formato in piccole quantità che possono essere trasportate alla fase oliosa”. Visto il quantitativo di acidi usato a Monte Alpi per stare in produzione, questi fenomeni possono aver causato quei problemi di corrosione denunciati da Griffa? (Continua nella pagina seguente)

0

0