Alla banalità abbiamo fatto il callo: il cielo è azzurro, il sole è giallo e i prati rigorosamente verdi. Siamo diventati ciechi e vediamo solo ciò che ci è stato tramandato. Scrisse così Alexander Rodchenko nel 1920, praticamente un secolo fa. Intendeva dire che gli artisti hanno il dovere di essere insaziabili e inquieti. Fortunatamente lo sono per natura e non possono accontentarsi di misurare il mondo con gli occhi esteticamente collaudati dei loro predecessori. Noi non siamo neoplatonici come i rinascimentali, non grafologi come i barocchi, non tendiamo alla perfezione da tecnigrafo dei neoclassici, ma a gestire le imperfezioni. Abituati ai pixel, non abbiamo più lo stupore degli impressionisti – anzi, li giudichiamo quasi infantili e se c’è qualcosa che ancora calamita la nostra attenzione è proprio la loro infanzia della luce e del colore. Siamo figli del nostro cielo e dobbiamo avere il coraggio di riconoscerlo perché il tempo che viviamo è mobilissimo, friabile, oscuro e mai del tutto chiaro. Per questo servono gli artisti, non solo quelli di ieri, ma soprattutto quelli di oggi. Ci serve la loro cecità omerica, il loro sentimento selvatico, a tratti scostumato e irritante, ma sempre necessario.

I volti terribili di Goya, a dispetto di chi predica il falso mito delle corrispondenze oggettive, non esistono nella realtà, ma urlano le angosce future che avrebbero attanagliato il secolo che ci siamo lasciati alle spalle. Goya le vedeva, erano i suoi incubi, tutti gli altri no. Gli intellettuali no. Gli intellettuali sono euclidei, gli artisti si muovono senza metodo, come capre sul filo del baratro: ogni tanto qualcuno precipita, lancia un grido e sparisce nel vuoto. Sono i rischi del mestiere. Il cubismo con la sua apparente vocazione ad una conoscenza totale e senza impedimenti procedeva, in realtà, verso la paralisi critica. Ce lo spiegheranno in seguito le nuove scienze linguistiche: un flusso eccessivo di informazioni non aiuta la comprensione del messaggio, ma lo rende problematico e infido. Il nostro mondo non è domestico e abbordabile, è mostruoso e fuori misura. Riusciamo appena a registrarlo, scossa dopo scossa, come un sismografo puntuale ma cieco. Sentiamo la terra cedere sotto i nostri piedi, siamo smarriti e privi di un progetto. Dov’è la salvezza? E, se non la salvezza, perché non c’è vera luce per chi è destinato a morire, almeno la rotta capace di rendere sopportabile il fardello che grava sulle nostre spalle?

Carlo Levi in una toccante riflessione del 1942 si chiedeva se fosse finalmente “nato chi prepara, nei quadri, l’annuncio della fine della separazione, l’amoroso sorgere di una pittura senza terrore”, dopo mezzo secolo di zombi, di sangue a fiumi e mostri urlanti e teste fumanti di merda e generali col pisciaturo in testa e cavalli squartati che avevano fino ad allora popolato la pittura e le arti. Se lo chiedeva perché sapeva benissimo che non c’è sfera umana, come le arti, in grado di sentire il quesito e affacciare le risposte. Il bello non c’entra una beata mazza quando la pittura è chiamata a misurare la febbre, a sprofondare la mano nel cancro che ci divora le viscere. Caravaggio non era più bello degli altri, era solo più vero. Ma anche la sua verità era una splendida finzione. L’arte è come il teatro dove si muore per finta giacché, intanto, nel mondo c’è sempre qualcuno che muore davvero.

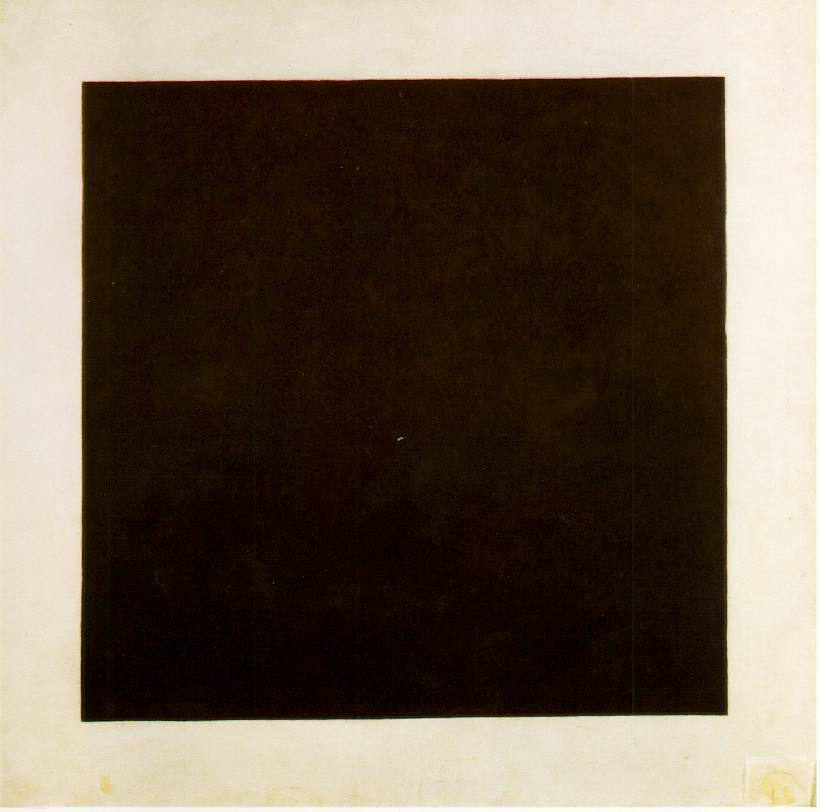

Non tollero la bassa vulgata che vorrebbe fare di tutta l’erba un fascio archiviando l’arte moderna come una lunga e fastidiosissima sequenza di porcherie. Ogni epoca ha generato cacatelle e capolavori. Ne fu piena la fase di gestazione del manierismo, il passaggio dal barocco al rococò e gli anni del post impressionismo. Senza le porcherie non esisterebbero i capolavori. L’arte non può stare ferma. Neanche la narrativa di oggi è la stessa di cinquant’anni fa, di uno o due secoli fa. Neppure la musica. Eppure siamo in grado di storicizzare e di apprezzare l’una e l’altra nelle loro diverse evoluzioni. Forse abbiamo ricevuto un’educazione alla scrittura e al suono, ma non alle immagini e questo è triste in un paese che si considera culla e patria delle arti. Tutti apprezziamo Il deserto dei tartari di Buzzati, ma pochi sanno comprendere il celebre quadrato di Malevich. Strano, però, perché in fondo raccontano lo stesso dramma: la soggettività e il nulla. Talché, sovvertendo i termini, potremmo parlare di un deserto di Malevich e del quadrato di Buzzati. Tornate a trasmettere l’arte nelle scuole, pour favor. Magari anche dove si insegna a coltivare la vite e a potare gli ulivi, pour favor. Potrebbe capitarvi il miracolo di capire Leopardi attraverso gli acquarelli di Nolde e di sentirvi meno soli mentre il tempo ci uccide.

Mario Ciola

0

0